XINCHI NEWS

星驰动态

从2014年到2020年,《奔跑吧》(原名《奔跑吧兄弟》)共推出8季近100期节目,用7年时间折射出浙江卫视综艺力量的传承,勾勒出中国电视综艺图谱的演进。

不管是主MC阵容的调整,比如老成员因为事业规划的改变而暂别,黄旭熙、宋雨琦、沙溢、蔡徐坤、郭麒麟的陆续加入,还是几次总导演的更迭,关于“跑男”的每一次变化都会掀起波澜。

5月29日,《奔跑吧》第四季正式开播。可能很多人并不知道,“跑男”背后有一个约500人规模的制作团队。

近日,「广电独家」专访了《奔跑吧》执行制片人以及制片、宣推、摄像、技术保障、后期、艺统六大部门,起底幕后工位,探寻《奔跑吧》逆生长的秘诀。

▍创作过程很欢乐,想落脚点和立意的时候比较崩溃

自《奔跑吧兄弟》第三季,姚译添开始担任节目总导演,尤敏超首次作为跟拍导演参与到项目中,也正是在这一季,“跑男”开始了本土化改造和自主创新。

总导演姚译添

第四季时,尤敏超成为编剧组的一员。此后,《奔跑吧兄弟》全新升级,改名后推出《奔跑吧》第一季,不再只有娱乐和竞技,在“有意思”的同时,更注重“有意义”,尤敏超也开始担任编剧组组长。从《奔跑吧》第三季也就是去年开始,他开始担任执行制片人,主要负责节目的内容创意。

《奔跑吧》第一季主打“新青年”,更加年轻化;第二季主打“走出去”,以联合国演讲、世界名校龙舟赛等为代表;第三季则在新中国成立70周年的背景下推出了鞍钢父子、垃圾分类等正能量主题;而这一季则与今年的外部环境密切相关,是最治愈和最有力量的一季。

尤敏超告诉「广电独家」:“创作过程比较欢乐,大家都玩得很挺开心,但是想落脚点和立意的时候就比较崩溃,因为我们想让节目承担更多的社会责任。该认真的时候大家也很严谨,尤其是游戏测试时,会根据不同天气和不同时间段,多次测试以达到相当的精准度,百分之百杜绝风险,杜绝不了的就干脆换掉。”

综艺编剧有时会让人产生误解,事实上,这是和影视剧编剧不尽相同的一个职业。《奔跑吧》编剧的职责是构建游戏规则和情境,以及提前写好导演在现场需要说的话。

《奔跑吧》每轮录制开始前,导演组、编剧组以及其他组负责人会进行至少三轮踩点。

第一次踩点会将城市走一遍看一遍,了解历史文化和地方特色,搜集创意灵感,判断拍摄条件。第一次踩点结束后,负责本期的两名编剧需要给出这个城市拍摄的方向,大家一起开会进行完善和调整。

第二次踩点,总导演姚译添、执行制片人尤敏超、编剧组、游戏组等会带着初步拍摄方案,确认拍摄场地和方案的可行性,回去后对案子涉及的细节进行细化,并跟各工位详细传达。在进入录制流程之前,还有一轮技术踩点。

《奔跑吧》执行制片人尤敏超

在开封踩点时,编剧想到用现在年轻人特别喜欢的烧脑题材来展现古都历史和大宋风貌,推出一期复古包装的清明上河图谜案,便通过制片组去跟清明上河园园区协调,重现了《清明上河图》中“漕船撞虹桥”这一场景。

节目中,嘉宾们以参观博物馆为开场,欣赏《清明上河图》长达500多厘米的画卷上隐藏着的许许多多故事,突然穿越到惊心动魄的“漕船撞虹桥”一幕中。

虽然景区里有虹桥这个景,但当所有MC站上去,拍摄出来的画面还是跟原画存在偏差。为了精准还原“漕船撞虹桥”的画面,他们通过道具组找来清明上河园的专业工程队,从岸边向湖面搭建了一个3米×4米的延伸平台,最终在节目中完美再现了《清明上河图》的情景。

▍打造一支户外真人秀摄像“军团”

这一季《奔跑吧》的摄像师在40人左右,主要来自卫视节目中心的摄像部门,另外还外请了10人左右作为补充,由谢军担任总统筹。

2014年8月,这个时间清晰地刻在摄像师袁源的记忆中,那是《奔跑吧兄弟》第一季开始录制的时间,也是他跟随师父谢军正式成为“跑男”团队一员的日子。

从第一季到第八季,袁源担任过ENG(注:定点拍摄机位),拿过如影(注:一种减震稳定器),在摄像的每个工位都锻炼过,而他大多数时候是主MC成员杨颖的Follow VJ(注:跟拍摄像师)。这一季中,他的主要职责是Follow VJ组统筹。

ENG用大机器(蓝光)负责每一个环节的定点拍摄;拿如影的摄像师负责在艺人运动的过程中跟拍一段距离,补充镜头;Follow VJ则用比较便携的索尼280一对一跟拍艺人。由于这样的细化分工,摄像在各个岗位上越来越专业、高效。

虽然“跑男”每轮录制所有的人都是动辄十七八个小时“连轴转”,但毫无疑问,摄像是对体力要求最高的岗位了,尤其是FollowVJ,即使肩扛的手持摄像机已经是非常轻便的型号,摄像机加上艺人的收声小蜜蜂、机头灯、备用电池和储存卡,重量也超过4公斤。

录第一季的时候,有“小猎豹”之称的“速度担当”郑恺的Follow VJ跟丢了好几次,第三季跟拍王宝强时更因超负荷跑吐了。

据袁源介绍,现在“跑男”摄像师们已经达成共识,也养成了习惯——在新一季节目开始之前进行系统健身训练。摄像组组长还组织过两三次集中拉练,在电视台的大院里扛着机器相互追拍。

而对于对体力要求更高的Follow VJ组来说,摄像师的平均年龄更年轻,以二三十岁为主。

除了需要很好的体力,适应性、协作能力、快速反应对于“跑男”的摄像师来说也是基本素质。无论风吹日晒还是雨天雪天,都要调整好心态,百分之百地完成摄像组组长和导演组布置的拍摄任务。他们在拍摄中不仅要全身心地投入,高度集中注意力,还要快速反应,及时用镜头捕捉细节。

经过多季合作,Follow VJ和MC之间已经默契十足,只需一个眼神、一个手势,Follow VJ就知道应该站到哪里,镜头指向哪里。有时为了不让自己跟拍的艺人暴露,他们甚至会在其他艺人面前假装跟丢了自己的艺人。他们跟拍的艺人如果准备偷袭的话,他们就在他身后保持着距离,看着艺人的手势,随时准备进或退。

袁源表示,户外真人秀拍摄瞬息万变,永远要准备“后手”,以备不时之需。比如在往季节目中,有一期在成都录制,最后一个环节原本要在成都国际金融中心录制,但由于现场人流超负荷,他们只能取消录制计划。他们连夜飞到上海,再坐中巴赶回杭州,当“大部队”赶到时,杭州的场地已经布置好了。

可以说,《奔跑吧》制片、导演、技术、摄像、音频等部门高度默契,已经形成了一支职业化、专业化程度突出的户外真人秀“军团”。

▍为了实现导演想象中的效果,技术保障被逼成“发明家”

从《奔跑吧兄弟》第一季到《奔跑吧》第四季,卢昶作为技术部门的一员,全程亲历了节目的不断突破。而这最新的一季,在创新驱动下,几乎每一期导演组都会提出一些非常规技术需求和定制化技术需求,这给技术部门带来了不小的挑战。

比如《奔跑吧》第四季第一期,两位常驻MC在国外,因为疫情无法赶回国内参与录制,导演便提出希望让现场的MC与他们视频连线。对于卢昶和同事们来说,这是一个非常规需求,因为不是每一期都会用到。为此,他们通过反复测试,敲定了一个低成本、低延时的方案。

在开封录制以“时尚”为主题的“情侣特辑”时,开场环节设计的是女嘉宾们躲在一个密室里面,并且能够看到男嘉宾们穿着睡衣在外面走秀。为了实现导演的这个想法,技术部门在户外搭设了一套演播室系统。

还有一些定制化需求是没有现成的解决方案的,必须得自己开发。

比如在第三期节目中,嘉宾们穿越到了北宋《清明上河图》中的一个场景中,最后一个环节是登船验证嘉宾身份。导演希望当嘉宾把木牌插进验证台后,验证台上的灯就开始闪烁,验证台也开始抖动,铃铛跟着震动,整个平台慢慢升起,同时桥下的水幕屏会出相应的字效。

如果用蒙太奇手法将这一连串动作拼接起来,虽然在电视上也可以达到相似的效果,但是现场嘉宾的参与感就会不足,烘托悬疑气氛的效果也会大打折扣。而这种联动控制在市面上是找不到的,它涉及灯光、音效、视频、机械等多个岗位。于是,卢昶和同事们研发了一个控制程序,最终将导演脑中的效果在现场震撼地呈现了出来。

第六期“密室打头”事件中有一个追逐环节,嘉宾们在一条长长的隧道里限时打开密码锁,时间一到黑衣人就开始追赶,嘉宾被追上则任务失败。导演希望嘉宾揭开墙上密码时,警铃会“嘟嘟嘟”地响起并开始倒计时,灯光会出特效,倒计时结束后红外线开始闪,同时黑衣人跑出来。

卢昶和同事们又研发了一个联动装置,在密码上做了一个传感器,当密码上的纸被撕开,控制信号就发给所有需要被控制的灯光、音效等。他们甚至考虑到了嘉宾撕开这张纸的角度和幅度,以保证无论是撕一个角还是撕一条边都能触发传感器。

“真人秀虽然是个‘秀’,但前面那个‘真’很重要。力求环境的真实,我们是正儿八经地去实现的。”卢昶说。

在录制过程中,由蔡志高担任主任的技术部会把11个人分为3组,A组5人,B组5人,A组B组跳点拍摄,还有1个人负责素材整理的设备管理。

对于技术保障来说,特别怕临场变化,所以所有突发情况都会被充分考虑并做进预案中,并做好备用方案。其中他们最常应对的就是天气等外界因素,这也是最不可控的,所以所有的设备在预案中就已经做好了防水、防风,每个场地中只要涉及到电也一定会有备份。

▍“家人”概念在艺人环节贯穿始终

如果说导演组是一个内容生产部门,艺人就是内容的载体,艺统组则起到了衔接和润滑的作用。

由浙江卫视工会主席、节目中心艺统部主任祝更生,以及副主任袁元带领的《奔跑吧》艺统组,深受“跑男团”的“We are family”文化的浸润,也是这一团队文化的添柴者。“家人”概念在艺人、艺统、艺人经纪团队台前幕后的互动中贯穿始终。

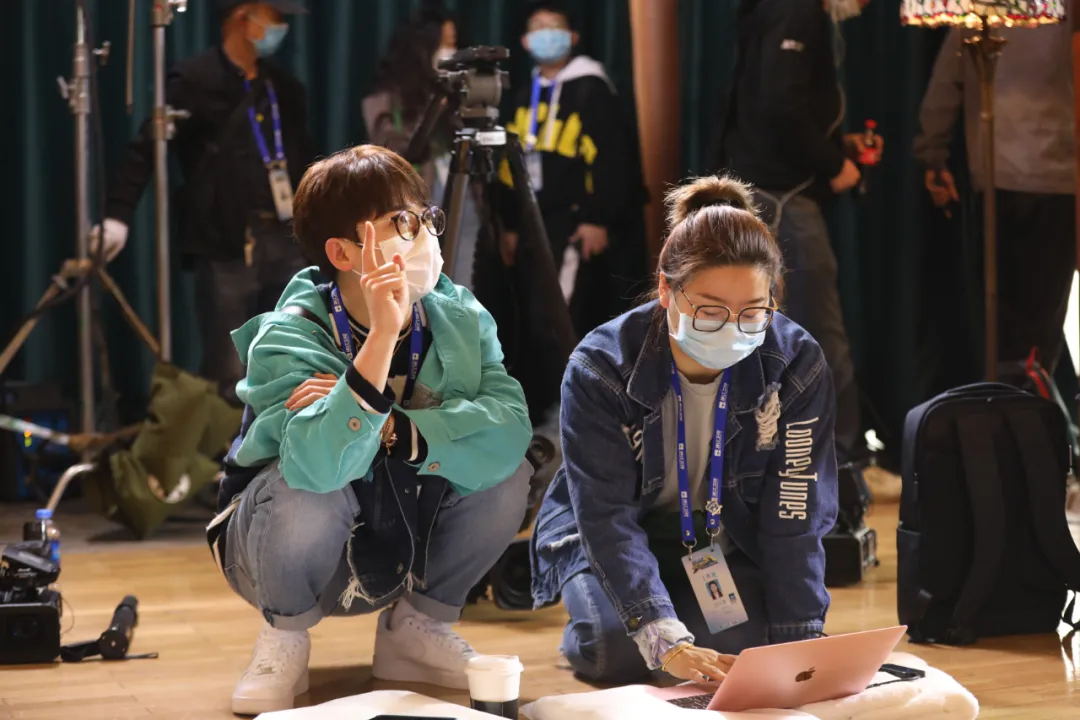

浙江卫视工会主席、节目中心艺统部主任祝更生(左)

每一季,艺统组的工作都始于和导演组一起为固定MC选角,随后开始核对艺人档期和合同往来,并根据每一期的主题邀约“飞行嘉宾”。

袁元告诉「广电独家」:“前几季的时候,娱乐圈里有太多人想来‘跑男’。随着国内综艺节目越来越多,艺人们也慢慢开始挑自己适合录制的类型,形成对自己的综艺定位。对于我们来说,艺人邀约就像打靶一样也越来越准。有些艺人可能咖位很大,但未必适合户外游戏类综艺节目;有些艺人知名度可能并不高,但有一个有趣的灵魂,那就是适合‘跑男’的。”

浙江卫视节目中心艺统部副主任袁元

艺统组会把市面上所有综艺节目中艺人的表现全部看一遍,每年也都会根据电视剧或者新节目,关注或冒出芽尖或“翻红”的艺人,并将他们推荐给导演组。

《奔跑吧》第四季是7年来第三次MC阵容大调整。

沙溢一直都是“跑男团”的好朋友,经常以“飞行嘉宾”的身份参与节目,本身又非常有经验,跟《奔跑吧》的匹配度非常高。郭麒麟近两年的影视和综艺表现都呈上升趋势。蔡徐坤是一个非常爱惜羽毛的艺人,出道后接的综艺节目不多,而且以歌舞类为主。老成员李晨、郑恺、杨颖在“老带新”上也非常用心,这使得新MC阵容的磨合期非常短,录了两期之后,彼此就都找到了自己的舒适区。

在袁元看来,不管是从“跑男”粉丝还是从导演组的角度,这都是一个非常完美的阵容。

在录制筹备中,当导演组确认了当期游戏内容后,艺统组会跟导演组一起提前五六天飞到录制城市“踩点”——导演组的工作是看游戏场地及测试游戏;艺统组则根据场地和游戏,判断和准备需要为艺人做的服务。

录制那天,艺人随行会在当天早上把艺人全权交给艺统组。艺统组会为每位艺人配备一个相对固定的一对一艺统,晚上录制完再把艺人交还到艺人团队手上。

艺人录制其他综艺节目时,一般会有一个团队跟着,包括执行经纪人、宣传、化妆、造型、服装等,但是《奔跑吧》的艺人全天都由艺统组照顾,他们彼此间建立了很高的信任度。

有个有趣的小故事,本季新加入的MC成员蔡徐坤是出道以来第一次录制户外真人秀,第一期录制到第二个环节时,蔡徐坤的经纪人给袁元发私信问:“坤儿今天怎么样?他今天怎么一声都没喊过我们?”袁元回道:“挺好的,没有任何事情,他玩得可开心了,没空理你们。”

▍总导演每一季都会给后期下“死命令”

一周之中,厉小逸和后期团队有半周都在熬夜工作,临近每周五节目播出的前两天则要熬通宵,以至于厉小逸在周六接受记者电话采访时,嗓子都是哑的。然而她却轻松地说:“熬夜对于我来说是常事,已经习惯了,我天生就少觉。我挺喜欢做后期,不然也坚持不了这么久。”

在浙江卫视,与制片组、摄像组一样,后期组也属于公共团队。他们一个项目接着一个项目做,几乎全年无休。

第一次参与“跑男”项目时,厉小逸还是一名“小小的剪辑师”,如今她已经和“跑男”一起“奔跑”了6年,已成长为《奔跑吧》后期统筹。

浙江卫视节目中心主任助理、《奔跑吧》总导演姚译添(左);《奔跑吧》后期统筹厉小逸(右)

每一季“跑男”的后期制作难度都很大,今年的时间又格外紧张,几乎每期节目从录到播只有两周左右——通常,十几个小时、50个机位的素材量,不算包装等其他后期流程,光剪辑就需要两周时间。

每一季“跑男”,总导演姚译添都会给后期下“死命令”——一定要创新。每一期节目的难度都在升级,后期团队也要跟着“大部队”创新剪辑思路、剪辑手法。

从上一季开始,《奔跑吧》的后期开始在剪辑手法上追求流畅化和无剪辑痕迹,向电影质感靠拢,结合案子将主题贯穿始终,让环节之间丝丝相扣。

包装风格上,这一季趋向于简洁,在简洁中寻求亮点,并强调整季风格的统一。随着黄、蓝、白3个主色调全新LOGO的推出,黄、蓝、白元素贯穿片头到片内包装。

厉小逸表示,《奔跑吧》后期二度创作的空间非常大。比如本季第一期节目的最后一个环节,每位MC都要走进“人生之城”,作出不同的人生选择,迎来不同的人生结局。如何剪辑才能让观众既能看懂游戏设置,又避免视觉重复,还能凸显MC们或哭或笑的反应?由于这是第一季的第一期节目,每个人都想要呈现出最好的效果,厉小逸和姚译添讨论不休,“都快掐架了”,剪辑师剪了不下5个版本,几近崩溃。

《奔跑吧》后期制作由星驰传媒承担,后期团队大概有70人左右。作为后期统筹,厉小逸扮演着导演和剪辑师之间的沟通桥梁的角色,负责后期总体方向的把控。

▍“带着焦虑去创新”

2014年,《奔跑吧兄弟》“落户”浙江卫视,开启了该频道节目宣发重大创新的一年,这也是中国户外真人秀迎来大宣发时代的起点。

彼时,现任浙江卫视总编室副主任、《奔跑吧》宣推总统筹的彭榆博是节目视觉包装的负责人,她提出以“跑男”队长邓超为灵感的“邓感超人”等宣传概念。

浙江卫视总编室副主任彭榆博

如今,她的工作已经发生了从点到面的变化,要负责节目所有的宣传推广。从开策划会、工位会到节目录制,再到节目播出时的直播,宣推组都要在场,除此之外,他们还要负责相关公益活动、发布会、见面会。

彭榆博告诉「广电独家」:“我觉得浙江卫视已经找到了户外真人秀逆生长的秘诀,就是带着惴惴不安,带着焦虑去创新,不计“成本”地突破。在当前的市场环境下,还能让浙江卫视这样不计“成本”做节目,只能说《奔跑吧》是一个非常神奇的存在。”

所谓成本,就是不走捷径,与自己死磕。

比如这一季的第一期,为了凸显“人生选择”的主题,节目组专门在西溪搭建了一座“人生档案馆”。节目最后一个环节是让6个常驻MC进行人生可能性的选择,8-9轮问题,每轮2个选择,导演组为此提前拍了100多条不同可能性的小片,最后只用到了二三十条。

与以往相比,本季《奔跑吧》面临着全新的挑战:首先是媒体格局已经发生了变化,短视频、直播市场挤压着电视的市场空间;其次,“跑男”作为“综N代”迎来了遭遇瓶颈的年龄;最后,疫情的发生对户外真人秀的拍摄造成了很大困扰。

对于浙江卫视的内容团队来说,更大的挑战是“拉新”。

“如何让已经久违了‘跑男’的人喜欢‘跑男’,让已经成长起来的能够理解综艺节目寓教于乐的观众喜欢‘跑男’,让年龄大的观众通过破圈的社会话题来喜欢‘跑男’,如何用新媒体互动破屏的方式,让其他的用户群体喜欢‘跑男’,这些都是我们要做的。”彭榆博说。

《奔跑吧》节目组敏锐地察觉到,疫情之后,国民情绪正在发生变化:平凡的快乐、幸福、满足被更加重视,大家也更加注重对自我的审视。所以他们在这一季的主题上动了很多脑筋,比如关于人生选择、时尚和审美、偶像包袱、网络谣言,还有唱歌、电影演技大赏等,已有多个主题登上了热搜。

全新MC阵容的化学反应,也成为助力《奔跑吧》“破圈”的关键之一。蔡徐坤、郭麒麟、沙溢的加入,组成了“砂锅菜”“沙尘暴”组合,起到了黏合70后、80后、90后观众的作用。

全网互动营销和短视频传播,让这一季《奔跑吧》“破圈”又“破屏”。微博节目主话题“奔跑吧”阅读量达316亿,讨论量达1亿,前6期获得全网热搜562个;“奔跑吧第四季”抖音播放量达270.3亿,“奔跑吧”主话题抖音播放量达51.4亿;“奔跑吧”主话题快手播放量达11.6亿,本季发布的243条内容播放量总计2.7亿,点赞量总计1157万。

此外,2019年推出的“奔跑吧,宝藏”主题公益活动在本季升级,将延川布堆画、朱仙镇木版年画和桂林团扇引入节目中的时尚大片拍摄,并将“公益电子刊”售卖的全部收益用于定向帮扶桂林阳朔县高田民族学校开展非遗教育。

▍制片不能决定节目好不好看,但能决定节目的成败

以前浙江卫视各个栏目都有自己的制片组,浙江卫视副总监周冬梅在兼任节目中心主任时,将每个栏目的制片组进行资源整合,统一调配,成立了统筹制片组,相当于公共团队,这样可以提高资源利用率。

浙江卫视副总监周冬梅

去年,原来在浙江卫视管理部门工作的张培国被调到了制片组,参与到《奔跑吧》第三季、第四季的制片工作中。

从那之后,张培国完全换了节奏。首先是没了“早九晚五”的概念,更别提周末了。其次,出差多,大半时间都在外面跑。除此以外,还经常熬夜,哪天晚上11点前能够结束工作就很幸福了。更重要的是,精神压力大。

制片工作异常繁琐,一进入工作状态,脑子就停不下来,不停地“捋事情”,因为如果一个小细节没想到就会耽误大事。

户外真人秀要“靠天吃饭”,新冠肺炎疫情又带来了更多的不确定性。

这一季,有一期节目原计划在青岛录制,由于北京的疫情突然出现反弹,青岛当地提出“缓一缓再录”,于是这期节目临时决定转到桂林录制。导演组紧急调整方案,制作游戏道具、舞台。桂林录完后,原计划是转到阳朔继续录制,然而阳朔突遭几十年一遇的洪涝,准备好的场地有一人多高的积水,他们只好又马上改计划,转到桂林的其他地方去录制。

制片不能决定节目好不好看,但能决定它的成败。一旦发生失误,没有对接好,就会造成很大的经济损失。

《奔跑吧》50个人左右的制片组要负责近500个人的住宿、餐饮、交通,还要对接每个录制地的宣传部门,协调公安、交通、电力、通信、医疗等保障部门。仅以用车为例,每一期转场4-5个,两拨人分AB组跳点工作,这样每天就有近100辆车“满城跑”。

对外,制片组要动脑筋压缩经费。经济下行压力和媒体格局变化带来的生存压力之下,即使是《奔跑吧》这样的头部综艺节目,利润空间也被挤压得很小,所以他们在经费上能省则省。

张培国透露:“制作上肯定不敢打折扣,相反是精益求精的,但是其他成本确实在控制。只能在对外合作上压价了,摄像、化妆等外请团队都合作很久了,以前节目创收好,大家都赚了不少钱,现在有困难,大家也愿意共克时艰。”

桂林是一座旅游城市,由于疫情,旅游车都没活干,制片组得以把价钱压得很低。去开封录制之前,制片组给清明上河园算了一笔账:节目播出之后游客量能增加多少。结果,清明上河园最后还为节目组提供了200多位群众演员。节目合作的香格里拉、铂尔曼等连锁酒店的房间都空着,价格自然也被压得很低。

对内,制片组有一套问题搜集和反馈系统——向各个团队派一个制片跟组,记录问题和需求,晚上制片组开会统一解决。

某次录制时,张培国偶然听到几个外请摄像师和灯光师在聊天,他们说:“合作过这么多电视台,浙江卫视的制片组是我见过全国最牛的,面面俱到,每个环节都捋得特别顺。”他的自豪感不禁油然而生。

在张培国看来,能够成为同行眼中“全国最牛制片组”,得益于“火车头”——制片组主任倪卫良。

制片组主任倪卫良

在他的描述中,倪哥个性十足——急性子,暴脾气,爱骂人,但心细如发,脑子转得快,能够想在每个人的前面,责任心极强,爱较真,让人又敬又怕。“从开始干活就满场骂人,像拿着鞭子在后面不停地赶。个子不高,窜上窜下,可以骂比他高三头的人。”

张培国说:“导演组对较真、耿直的倪哥又爱又恨,我们制片对倪哥只有恨。但我们恨他又离不开他,只要有他在,我们就有了主心骨。”

“跑男”的强劲生命力,与背后这支经过多年磨合愈发专业高效的团队密不可分。每个成员都在自己的岗位上释放着热爱和专业,用创新作燃料,通过高度协作,架起了奔跑的永动机。

「广电独家」是广电业界第一订阅号,「影视独家」透视影视热点,北京中广传华影视文化咨询有限公司运营,长按二维码可订阅。

公众号二维码

微博二维码

北京中视星驰文化传媒有限公司 京ICP备14029690号 新网提供技术支持